angezeigt: 41 bis 50 von 388

388 Einträge wurden gefunden

Dienstantritt

8. Januar 2023

„In unseren Familien gehören die Feiern der Taufe von Neugeborenen zu den sehr schönen und frohen Festen. Uns erfüllt Dankbarkeit für die Geburt eines Kindes; diesen Dank geben wir als gläubige Menschen an Gott weiter und zugleich bitten wir ihn um seinen Segen für das neue und noch ganz zarte Leben. Die Taufe des Herrn, die wir heute feiern, ist keine Kindertaufe. Es ist nicht der neugeborene Knabe aus Betlehems Stall, der hier getauft wird. Jesus, der Erwachsene, schon lebenserfahrene und mit der Welt vertraute Mann aus Galiläa kommt an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. ‚Für Jesus bedeutet diese Taufe eine Art Berufsweihe‘, heißt es im Impuls zum heutigen Hochfest im Schott.

„In unseren Familien gehören die Feiern der Taufe von Neugeborenen zu den sehr schönen und frohen Festen. Uns erfüllt Dankbarkeit für die Geburt eines Kindes; diesen Dank geben wir als gläubige Menschen an Gott weiter und zugleich bitten wir ihn um seinen Segen für das neue und noch ganz zarte Leben. Die Taufe des Herrn, die wir heute feiern, ist keine Kindertaufe. Es ist nicht der neugeborene Knabe aus Betlehems Stall, der hier getauft wird. Jesus, der Erwachsene, schon lebenserfahrene und mit der Welt vertraute Mann aus Galiläa kommt an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. ‚Für Jesus bedeutet diese Taufe eine Art Berufsweihe‘, heißt es im Impuls zum heutigen Hochfest im Schott.

Die heutige, zweite Lesung aus der Apostelgeschichte erinnert die Taufe Jesu ganz in diesem Sinne als Indienstnahme: ‚Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus von Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren; denn Gott war mit ihm.‘ Man könnte mit der Vigil-Antiphon auch sagen: Jesus wird durch seine Taufe ‚gesalbt zum Werk der Erlösung‘. Als Jesus getauft wurde, tat sich der Himmel auf, der Geist Gottes kam auf ihn herab, und die Stimme aus dem Himmel bezeugte Jesus als den Gesalbten, den Messias, als den geliebten Sohn: ‚Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.‘

Berufsweihe, Amtsantritt, Salbung, Erwählung, Indienstnahme – die Not der Welt, das Leid der Menschen, durch seine hingebende Liebe zu verwandeln, das ist Jesu Dienst. Wir glauben, dass sich in seiner Taufe das Gotteswort erfüllt ist, das im Buch des Propheten Jesaja überliefert ist: ‚Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Nationen das Recht.“

Kenosis, Erniedrigung, Sanftmut, aufopfernde Liebe ist Jesu Dienst als Gottes Knecht, als Gottes geliebter Sohn. ‚Er schreit nicht und lärmt nicht‘ - würdevoll verkündet er die Menschenfreundlichkeit Gottes! Er ‚lässt seine Stimme nicht auf der Gasse erschallen‘ - sein Stil ist nicht marktschreierisch und populistisch! ‚Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus‘ - er achtet und schätzt wert auch das noch so Kleine und Geringe; er richtet auf und macht groß! ‚Ja, er bringt wirklich das Recht“ - es geht um die Wahrheit; er zeigt und benennt was gut und böse ist; klar ist sein Urteil; und doch bleibt er immer nachsichtig, dem Wohl und Heil des Menschen verpflichtet!

Gott sucht nicht irgendeinen ‚Dummen‘, der für ihn den Knechtsdienst leistet, der den Preis bezahlt und sein Leben hingibt; nein, er macht es selbst! Bei der Taufe im Jordan wird es offenbar: „Gott wurde Mensch, er entäußerte sich, wurde selbst zum Knecht. Er erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz“, wie es uns der Philipper-Hymnus lehrt. Gott wird Mensch, um uns die Augen zu öffnen und uns herauszuholen aus den oft selbst gemachten Kerkern. Er ist Mensch geworden, um uns aus der Dunkelheit zum wahren Licht zu führen.

Der Mann aus Galiläa, der sich von Johannes im Jordan taufen ließ, ist Gottes geliebter Sohn, Gott selbst, der zu unserem Heil Knechtsgestalt annahm, damit wir im Glauben an das große Geschenk der Erlösung unseren Lebensweg auf Erden gehen und selbst als Getaufte immer mehr bereit sind Knechte Gottes zu sein. Lasst uns als wahre Kinder Gottes leben! Amen.“

Pater Matthias und alle Brüder in Jerusalem und Tabgha wünschen Euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!

Über

Alle Blogbeiträge von

Der Mensch braucht Frieden

31. Dezember 2022

„Heute, in den ersten Stunden des neuen Jahres, hören wir besonders zärtliche und sorgensame Worte: ‚Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der HERR wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden.‘ Gestern, in der Silvesternacht, haben die Menschen auf der ganzen Welt gefeiert. Doch nach der Explosion der Neujahrsfreude, dem gemeinsamen Spaß und der schlaflosen Nacht kommt immer der Wunsch nach Ruhe und Frieden. Aber gibt es - nach den großen Feiern in der Welt - wirklich mehr Ruhe und Frieden im Menschen?

„Heute, in den ersten Stunden des neuen Jahres, hören wir besonders zärtliche und sorgensame Worte: ‚Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der HERR wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden.‘ Gestern, in der Silvesternacht, haben die Menschen auf der ganzen Welt gefeiert. Doch nach der Explosion der Neujahrsfreude, dem gemeinsamen Spaß und der schlaflosen Nacht kommt immer der Wunsch nach Ruhe und Frieden. Aber gibt es - nach den großen Feiern in der Welt - wirklich mehr Ruhe und Frieden im Menschen?

Die Unruhe, die die Welt und unser Leben mit sich bringen, kann nicht - in einer einzigen Neujahrsnacht - zum Schweigen gebracht werden. Am nächsten Tag hat sich die Welt nicht viel verändert .... Überall um uns herum ist - wie in den vergangenen Tagen und Jahren - viel Unruhe geblieben .... Einige sorgen sich im neuen Jahr um Arbeit und Gesundheit, andere sind besorgt um ihre Zukunft. Viele sorgen sich wegen der Politik und der Kriege, die niemand mehr versteht. Deshalb ist es gut, dass die Kirche uns seit vielen Jahren ermutigt, am ersten Tag des neuen Jahres - für den Frieden zu beten. Am ersten Januar feiert die Kirche das Hochfest der Gottesmutter Maria - der Königin des Friedens.

Der Mensch braucht Frieden, um zu lieben und um sich um seine Familie und seine Kinder zu kümmern. Der Mensch braucht Frieden, um friedlich einzuschlafen und aufzuwachen. Der Mensch braucht Frieden, um zur Arbeit zu gehen oder um zu feiern.

Die Gottesmutter bringt uns heute Jesus, den Friedensfürst, bei dessen Geburt die Engel gesungen haben: ‚Ehre sei Gott in der Höhe / und Friede auf Erden / den Menschen seines Wohlgefallens.‘ Wir brauchen Frieden in unserem Leben, aber wir müssen auch anderen Frieden schenken. Wir müssen mit unseren Worten anderen Frieden bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Beziehungen und Emotionen anderen ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Also ist es notwendig, dass unsere Art, auf andere zu schauen, unsere Witze, unsere Arbeit und unsere Erholung - Frieden und Sicherheit in unsere Herzen und Häuser bringen können. Deshalb ist es in diesen unruhigen Zeiten gut und sinnvoll, Jesus, den Friedensfürst, den uns die heilige Mutter Gottes heute bringt, im Glauben in unser Herz aufzunehmen. Echten Frieden kann weder die beste Silvesterparty noch eine Versicherungspolice bieten. Der Friede des Herzens kommt aus dem Glauben an Gott, der stärker ist als jede Bedrohung oder Gefahr.

Mögen wir uns im neuen Jahr 2023 mit den Worten, die uns heute von Mose gegeben sind, wünschen: ‚Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der HERR wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden.‘ Amen!”

Pater Efrem und alle Brüder in Tabgha und Jerusalem wünschen Euch ein schönes Hochfest der Gottesmutter Maria, der Königin des Friedens - und alles Gute für 2023!

Über

Alle Blogbeiträge von

Frieden auf Erden!

24. Dezember 2022

"Liebe Schwestern und Brüder!

"Liebe Schwestern und Brüder!

Dass ich Euch und Sie als meine Brüder und Schwestern anrede, hängt mit der Botschaft dieser Nacht und unseres Christseins zusammen. Durch die Geburt des Menschenkindes in Betlehem sind wir alle durch Krippe, aber auch durch Kreuz und Auferstehung Schwestern und Brüder geworden – allen menschlichen Grenzen zum Trotz! Und die Weihnachtsbotschaft, die die Engel verkünden, gilt uns allen, liebe Brüder und Schwestern, die wir uns in diesem Jahr, wie schon lange nicht mehr, nach Frieden sehnen: ‚Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.‘

In all den vergangenen Jahren standen vermutlich eher persönliche Wünsche und Sehnsüchte im Vordergrund, die ihre Berechtigung ja auch in diesem Jahr nicht verloren haben: wie Bitte um Gesundheit, Sorgen um das eigene Wohlergehen sowie auch das der Eltern, der Kinder und der Freunde. Aber in diesem Jahr hat sich unser Blickwinkel geweitet und wir verstehen und erleben viel intensiver, dass die Weihnachtsbotschaft eine universale ist: Frieden auf Erden!

Durch die Ereignisse des zurückliegenden Jahres – und hier steht für mich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Vordergrund – bekommt unsere Weihnachtsfeier mit guten Wünschen und Geschenken eine andere Tiefe und eine neue Perspektive. Wir dürfen Weihnachten nicht feiern ohne an die Not, Vertreibung, Zerstörung und den Tod unzähliger Menschen zu erinnern. Ein ukrainischer Christ schreibt in seinem Gruß: „Vielleicht ist das Licht einer Kerze die einzige Licht- und Wärmequelle an diesem Weihnachtsfest.“

Der Traum und die Botschaft der Propheten, der mit der Geburt Jesu zur Welt kommt, gewinnen an Dringlichkeit und Intensität. ‚Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht.‘ Die Weihnachtsbotschaft pflanzt eine Sehnsucht in unsere Herzen, die sich nicht mit vordergründigen Lösungen zufriedengibt. Die Weihnachtsbotschaft ist keine Vertröstung auf ein Irgendwann, sondern sie setzt jetzt auf die Kraft der Hoffnung, die sich niemals einschüchtern lässt. In den aktuellen Nachrichten aus dem Krieg in der Ukraine gehen mir immer wieder besonders die Worte von Jung und Alt, die trotz Zerstörung und Entbehrungen, Kälte und Hunger vom Wiederaufbau sprechen und ihre Hoffnung auf Zukunft in der Ukraine nicht aufgeben, zu Herzen. Die Kraft der Veränderung wächst von unten. Sie gründet in einem Gottvertrauen, das konkrete Schritte nicht aufschiebt – aber sich zugleich der Vorläufigkeit allen menschlichen Handelns bewusst ist.

Hirten, die zur Krippe kommen – und da sind gewiss auch Hirtinnen darunter gewesen, wie unsere Krippendarstellung im Pilgerhaus deutlich macht – sie lehren uns dieses Gottvertrauen, das im Kleinen das Große sieht. Der wahre Gott will wahrlich nicht hoch hinaus, sondern geht tief hinab! Vordergründig wird sich damals an Lebens- und Arbeitsbedingungen nichts geändert haben am Tag danach. Aber etwas hat sich in den Menschen verändert: ‚Fürchtet Euch nicht! Heute ist Euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist Christus, der Herr‘. Natürlich ist dieses Heute auf ein Ereignis vor 2000 Jahren gerichtet; und doch ist es zugleich ein Wort, dass in unser Heute hineingesprochen ist und uns auch heute Mut zusagen will für unser Leben, unsere Aufgaben und unsere Verantwortungen.

Diesen Retter, den die Engel verkündeten, feiern wir heute: das Kind einfacher Leute, das keine Throne an sich reißt, keine Söldnerheere befehligt, und keine Kriege anzettelt, keine Schätze für sich und die Seinen zur Seite bringt, sondern ein Leben der Hingabe führen wird von der Krippe bis zum Kreuz. Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz geschnitzt. Wir dürfen Weihnachten nicht feiern, ohne zu bedenken, dass dieser Weg von der Krippe ans Kreuz und in die Auferstehung führt, darauf gründet unsere Hoffnung. Das ist der neue Ton, den Gott in unser Leben bringt: ‚Die Herrschaft wurde auf seine Schultern gelegt.‘ – seine Herrschaft ist aufgerichtet durch Liebe, aufgebaut auf gegenseitigen Beistand und ein Vertrauen, das sich auch durch Rückschläge nicht unterkriegen lässt.

Der Lebensweg Jesu läuft manchen unserer Denkmuster zuwider und fasziniert doch bis heute und spornt viele an, sich an ihm ein Beispiel zu nehmen. Wenn wir in dieser Nacht seine Geburt feiern, dann erfahren wir, dass Gott bei uns ist und wir zusammen mit Israel sein Volk sind. ‚Gott hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe‘, so haben wir es in der 2. Lesung aus dem Titusbrief gehört – und Gott sich nicht nur uns, sondern für alle Menschen hingegeben: ‚Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten‘. Weihnachten ist eine Hoffnungsgeschichte. Wir sind Teil davon, wie Jesaja, die Hirtinnen und Hirten, Maria und Josef und im Zentrum die Hoffnung schlechthin, das menschlich-göttliche Kind. An Weihnachten feiern wir diese Geschichte, weiten unseren Horizont und schöpfen neue Hoffnung. ‚Hoffnung ist ein großes rundes Brot, das man zusammen essen muss, erst dann wird man satt‘, schrieb schon so passender der Theologe Fulbert Steffensky.

Seit Gott in Beit-Lechem, im Haus des Brotes, als Mensch geboren wurde, ist keine Nacht mehr so finster, dass sie nicht den Keim und die Verheißung eines neuen Lebens in sich birgt. Gleich empfangen wir in der Eucharistie das Brot des Lebens hier am Ort der Brotvermehrung. Er selbst begegnet uns in diesem kleinen Brot, damit wir so genährt Leben teilen, ‚erst dann wird man satt‘ - das ist die Botschaft von Tabgha auch an Weihnachten. Was in Betlehem begann führte ans Kreuz und zur Auferstehung, seine Hoffnungsbotschaft und seine Hingabe aus Liebe, seine Hinwendung zu den Menschen ist sein Geschenk an uns, damit wir, liebe Schwester und Brüder, das Leben und den Frieden Gottes in Fülle haben.

Frohe Weihnachten, Merry Christmas, Milad Majid!

Amen.“

Pater Jonas und alle Brüder in Tabgha und Jerusalem wünschen Euch eine friedvolle Heilige Nacht!

Über

Alle Blogbeiträge von

Im Tau herab, o Heiland, fließ!

18. Dezember 2022

„Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustum. – Tauet, ihr Himmel, von oben! Ihr Wolken, regnet herab den Gerechten! … während der wöchentlichen Rorate-Messe haben wir diesen flehenden Ruf, der den Marienmessen im Advent ihren Namen gegeben hat, immer wieder gesungen. Auf das engste ist dieser flehentliche Ruf, der aus dem Jesaja-Buch stammt, mit dem Advent verbunden. Ohnehin ist diese Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest hin in der Liturgie auffallend reich von Imperativen geprägt. Unsere schönen Adventslieder legen davon Zeugnis ab: ‚Macht hoch die Tür‘, ‚Wachet auf‘, ‚Kündet, allen in der Not‘, oder an Gott gerichtet, ‚O komm, o komm, Emmanuel‘, ‚Komm, du Heiland aller Welt‘, und nicht zuletzt: ‚Freut euch ihr Christen‘, ‚Tochter Zion, freue dich‘. An diesem 4. Adventssonntag, dem letzten Sonntag vor Weihnachten, wird nun dieses imperative ‚Rorate‘, dieses „Tauet“, als Eingangsvers gesungen. Es steht gleich einer Überschrift über diesem Sonntag. Auf den letzten Metern vor dem Weihnachtsfest verdichtet sich hier das Drängen und Flehen: Der Himmel wird bestürmt. Nun wird es in der Tat Zeit, dass der Heiland endlich kommt.

„Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustum. – Tauet, ihr Himmel, von oben! Ihr Wolken, regnet herab den Gerechten! … während der wöchentlichen Rorate-Messe haben wir diesen flehenden Ruf, der den Marienmessen im Advent ihren Namen gegeben hat, immer wieder gesungen. Auf das engste ist dieser flehentliche Ruf, der aus dem Jesaja-Buch stammt, mit dem Advent verbunden. Ohnehin ist diese Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest hin in der Liturgie auffallend reich von Imperativen geprägt. Unsere schönen Adventslieder legen davon Zeugnis ab: ‚Macht hoch die Tür‘, ‚Wachet auf‘, ‚Kündet, allen in der Not‘, oder an Gott gerichtet, ‚O komm, o komm, Emmanuel‘, ‚Komm, du Heiland aller Welt‘, und nicht zuletzt: ‚Freut euch ihr Christen‘, ‚Tochter Zion, freue dich‘. An diesem 4. Adventssonntag, dem letzten Sonntag vor Weihnachten, wird nun dieses imperative ‚Rorate‘, dieses „Tauet“, als Eingangsvers gesungen. Es steht gleich einer Überschrift über diesem Sonntag. Auf den letzten Metern vor dem Weihnachtsfest verdichtet sich hier das Drängen und Flehen: Der Himmel wird bestürmt. Nun wird es in der Tat Zeit, dass der Heiland endlich kommt.

Doch, wer singt da eigentlich? Wer will denn da so flehentlich, dass die Himmel aufbrechen und der Heiland ‚herabließt‘, wie wir es heute zu Beginn der Heiligen Messe auf dem Zion mit dem Lied ‚O Heiland, reiß die Himmel auf‘, das 1622 und somit vor genau 400 Jahren von Friedrich Spee gedichtet wurde, gesungen haben? – mit den Worten dieser idealen Verdeutschung des ‚Rorate‘: ‚O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ?‘ Beim genauen Hinsehen besteht dieses so beliebte Adventslied von Friedrich Spee aus nichts anderem als aneinandergereihten Jesaja-Zitaten. Die ganze Welt des Liedes dreht sich um alttestamentliche Textstellen, die kunstvoll und mit viel Sprachgeschick zu einem flehenden Band verknüpft wurden. Es handelt sich sozusagen um ein gesungenes Jesaja-Buch. – Aber gerade deswegen ist dieses Lied ein ausgesprochen merkwürdiges Adventslied: Denn hier lässt ein Christ uns Christen singen, als ob es Christus selbst gar nicht gegeben hätte! Dass sich im Advent vor 400 Jahren, in dem das Lied zum ersten Mal gesungen wurde, das Erscheinen Christi in Menschengestalt schon vor vielen Jahrhunderten zugetragen hat, wird mit keiner Silbe erwähnt. Christus wird nicht genannt. Die Charakterisierung der bedrückenden Gottferne in den Motiven des verbarrikadierten Himmels, der Dürre und der Unfruchtbarkeit der Erde, der Trostlosigkeit, Finsternis und Heimatlosigkeit wird bis ins kleinste Detail aus der alttestamentlichen Perspektive geschildert. – Ein Hinweis auf eine schon erfolgte Geburt des Erlösers oder die Erfüllung der Verheißungen kommen nicht in den Blick.

Und doch sind da die ersten drei Strophen des Liedes, die umfassendes Heil ausdrücken: Von oben kommen soll der Heiland und zugleich, von unten, aus der Erde ‚springen‘. Die Bedingungen für das Herabsteigen des Heilands in Regen und Tau werden genannt: Das Abreißen von ‚Tor und Tür‘, von ‚Schloss und Riegel‘! Was der regenspendende Himmel und der morgendliche Tau bewirken, wird besonders jetzt in dieser Zeit, hier im Heiligen Land, sichtbar: Wie wenig Tau braucht es, damit die Wüste zu blühen beginnt!

Doch die letzten drei Strophen des Liedes stehen mit der unheilvollen Beschreibung der Gegenwart in jähen Kontrast zu den ersten drei Strophen. Nun ist von ‚Jammertal‘, ‚Finsternis‘ und ‚größter Not‘ die Rede. Das Verlangen nach dem Erscheinen des göttlichen Erlösers wird existenziell: ‚vor Augen steht der ewig Tod‘. Und in letzter Konsequenz wird die unheilvolle Welt mit dem Exil Israels verbunden: ‚Ach komm, führ uns mit starker Hand, vom Elend zu dem Vaterland!‘

Nochmals sei die Frage aufgeworfen: Wer singt diese Worte eigentlich? Die Singenden, also wir, stellen uns in eine Linie mit Jesaja; wir werden zu seinen Zeitgenossen! Und wenn wir ehrlich sind: ‚Leid‘, ‚Elend‘ und ‚Jammertal‘ sind auch heute eine Realität für Christinnen und Christen – selbst am Weihnachtsfest herrscht für viele ‚größte Not‘. Die alttestamentlichen Verheißungen sind nicht einfach erfüllt worden durch die Geburt Christi, sondern haben als Verheißungen weiterhin volle Gültigkeit! Nicht zuletzt sind es Bitten um das Heil am Ende der Zeiten! – Daher flehen wir auch heute noch angesichts einer Welt, die schon friedlichere Weihnachten erlebt hat, um den kleinen Frieden – dort wo der Heiland den Himmel aufreißen kann. Das kann im eigenen Herzen sein, das dürr, gleichgültig und antriebslos geworden ist und für die adventliche Botschaft vertrocknet – ‚o Gott, ein Tau vom Himmel gieß‘. Das kann in Zusammenleben sein, wo ‚Schloss und Riegel‘ der Abneigung, des bösen Blicks, der Lästereien, aufgebrochen werden müssten. Wir bitten darum, dass sich an diesem Weihnachtsfest wieder ‚Himmel und Erde‘ berühren. - Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustum.“

Pater Simeon und alle Brüder in Jerusalem und Tabgha wünschen Euch einen gesegneten 4. Advent!

Über

Alle Blogbeiträge von

Freut Euch!

11. Dezember 2022

“’Alles wird gut!’ Diese oft dahingesagte Ermutigungsfloskel ist die ganz ehrlich gemeinte Botschaft des heutigen Gaudete-Sonntags.

“’Alles wird gut!’ Diese oft dahingesagte Ermutigungsfloskel ist die ganz ehrlich gemeinte Botschaft des heutigen Gaudete-Sonntags.

Der Prophet Jesaja ruft in der ersten Lesung diese Frohbotschaft besonders allen Armen, Ausgebeuteten und Verachteten zu. Ich kann nicht anders, als hier sehr konkret an ‚meine‘ Migranten und Asylsuchende zu denken, die mir als Patriarchalvikar des Lateinischen Patriarchats anvertraut sind. Gott selbst wird sie erretten, ihnen Recht verschaffen und ihre Wunden heilen. Und diese Kleinsten werden im Himmelreich größer sein als der größte der Propheten, Johannes der Täufer! Welch ein Schlussakkord im heutigen Tagesevangelium!

Jakobus ruft diese Frohbotschaft in der zweiten Lesung auch allen zu, die sich in ihren Lebensplänen innerlich völlig verkrampft haben, die so vor sich hinsorgen, herumorganisieren und herumwerkeln. Entspannt Euch! Habt Geduld! Macht die anderen nicht schlecht! Alles wird gut! Euer Leben liegt in Gottes Händen – und der ist kein Zyniker, sondern möchte, dass Ihr lebt, und zwar in Fülle.

In diese hoffend-sehnende Stimmung des violetten Advents ruft am heutigen rosafarbenen Sonntag diese Frohbotschaft aber auch das Weiß von Weihnachten und von Ostern hinein: Alles wird gut, auch für die Sünderinnen und Sünder, für die Übeltäterinnen und für die Ungerechten. Denn Gott wurde genau für diese Mensch zum Menschen, hat sich ans Kreuz schlagen lassen und den Tod durch seine Auferweckung ein für alle Mal besiegt. Wenn Ihr es zulasst, kann Gott Euch aus Euren schwärzesten Abgründen erlösen!

Daher gilt heute wirklich für alle: Freut Euch!

Freut Euch, Ihr Verachteten! Seht, hier ist Euer Gott, er selbst wird Euch erretten!

Freut Euch, Ihr Sorgenvollen und Grübler! Euer Gott ist größer als all Eure Pläne, Sorgen und Ängste!

Freut Euch, Ihr Sünderinnen und Sünder! Gott hat Euch erlöst!

Freut Euch! Alles wird gut!“

Pater Nikodemus und alle Brüder in Jerusalem und Tabgha wünschen Euch einen frohen dritten Advent!

Über

Alle Blogbeiträge von

Die fordernde Stimme des Täufers

4. Dezember 2022

„Der Jordan und der Rhein haben etwas gemeinsam: einen Grabenbruch. Es gibt ein breites Tal, durch das ein Fluß fließt und das von Bergen und Höhenzügen umrahmt wird. Doch der Rheingraben ist viel größer und viel grüner. Der Jordangraben ist kleiner und größtenteils Wüste - nur dort, wo das Wasser des Flusses zur Bewässerung genutzt wird, können Pflanzen gedeihen. Ansonsten herrscht entlang des Jordans Trockenheit und Dürre. Die meiste Zeit des Jahres liegt das Ufer des Flusses unter einer Staubglocke. Es sieht aus wie eine Mondlandschaft. Pilgergruppen wirbeln Staubwolken auf, wenn sie sich in der Hitze zum Ufer quälen. In der Regenzeit jedoch ist es noch schlimmer. Alles wird dreckig und schmierig und der Schlamm klebt an Schuhen und Kleidern. Aber gerade dorthin, an diesen doch so trostlosen Ort, ruft Johannes der Täufer die Menschen. Raus aus den gemütlichen Häusern und den sauberen Straßen, hinunter an die Furt des Jordans, zum Staub oder zum Schlamm, an die Stelle des Übergangs, dort wo man den Fluss Jordan durchqueren kann – dorthin ruft er sie. Der Weg zu Johannes ist beschwerlich – und ihm zuzuhören, ist auch nicht einfach. Er durchschaut die Menschen. Er schaut in unsere Augen, schaut in unsere Seele und fordert uns auf, Raum zu schaffen, Grundlage zu schaffen für einen Wandel, für einen Übergang. Johannes ist eine starke Persönlichkeit. Er kann Menschen begeistern, aber auch wachrütteln. Umkehr und Buße sind seine Mahnung. Er will, daß wir die spirituelle Seite des Lebens in den Vordergrund stellen, nicht die materielle. Kehrt um und zeigt in Eurem Leben Früchte der Umkehr! Das ist seine Botschaft. Einfach, direkt, unverblümt, mit deftigen Worten sagt er: Bereitet dem Herrn den Weg!

„Der Jordan und der Rhein haben etwas gemeinsam: einen Grabenbruch. Es gibt ein breites Tal, durch das ein Fluß fließt und das von Bergen und Höhenzügen umrahmt wird. Doch der Rheingraben ist viel größer und viel grüner. Der Jordangraben ist kleiner und größtenteils Wüste - nur dort, wo das Wasser des Flusses zur Bewässerung genutzt wird, können Pflanzen gedeihen. Ansonsten herrscht entlang des Jordans Trockenheit und Dürre. Die meiste Zeit des Jahres liegt das Ufer des Flusses unter einer Staubglocke. Es sieht aus wie eine Mondlandschaft. Pilgergruppen wirbeln Staubwolken auf, wenn sie sich in der Hitze zum Ufer quälen. In der Regenzeit jedoch ist es noch schlimmer. Alles wird dreckig und schmierig und der Schlamm klebt an Schuhen und Kleidern. Aber gerade dorthin, an diesen doch so trostlosen Ort, ruft Johannes der Täufer die Menschen. Raus aus den gemütlichen Häusern und den sauberen Straßen, hinunter an die Furt des Jordans, zum Staub oder zum Schlamm, an die Stelle des Übergangs, dort wo man den Fluss Jordan durchqueren kann – dorthin ruft er sie. Der Weg zu Johannes ist beschwerlich – und ihm zuzuhören, ist auch nicht einfach. Er durchschaut die Menschen. Er schaut in unsere Augen, schaut in unsere Seele und fordert uns auf, Raum zu schaffen, Grundlage zu schaffen für einen Wandel, für einen Übergang. Johannes ist eine starke Persönlichkeit. Er kann Menschen begeistern, aber auch wachrütteln. Umkehr und Buße sind seine Mahnung. Er will, daß wir die spirituelle Seite des Lebens in den Vordergrund stellen, nicht die materielle. Kehrt um und zeigt in Eurem Leben Früchte der Umkehr! Das ist seine Botschaft. Einfach, direkt, unverblümt, mit deftigen Worten sagt er: Bereitet dem Herrn den Weg!

Advent ist eine Zeit der Umkehr, der Vorbereitung. Jeder ist etwas geschäftiger als üblich. Dies muss noch besorgt, das noch eingekauft, dies noch dekoriert und das noch eingepackt werden. Was für eine seltsame Litanei! – Und in diese Geschäftigkeit kommt Johannes hinein und ruft uns auf, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen sollen – jeder und jede mit seinem eigenen Leben. In den Tagen, wo wir überlegen, was wir anderen schenken können, sollen wir plötzlich unser eigenes Leben in den Blick nehmen. An seiner eigenen Person zu arbeiten, sei besser als die Zweige am Weihnachtsbaum zu richten. Unsere eigenen Schwachpunkte anzupacken und anzugehen, sei besser als Geschenke einzupacken und Gebäck zu backen.

Wie die neugierige Menge damals an den Jordan ging, um Johannes zu schauen, werden auch wir schmutzig und dreckig werden in unserem Mühen, um umzukehren. Aber die fordernde Stimme des Täufers ist klar und deutlich, sie ruft uns herbei und ruft uns zu: Kehrt um! Achtet auf eure Haltungen, eure Taten und Euer Verhalten!“

Wir haben noch gut zwanzig Tage, an denen wir uns Gedanken um Geschenke machen können, aber auch genauso viel Zeit ist uns, für den Blick auf unser eigenes Leben und für die Vorbereitung auf die Geburt des göttlichen Kindes in unserer Seele geschenkt.“

Pater Elias und alle Brüder in Jerusalem und Tabgha wünschen Euch einen gesegneten 2. Adventssonntag!

Über

Alle Blogbeiträge von

Bürger zweier Welten

26. November 2022

„Das alte Kirchenjahr ist vergangen, ein neues Kirchenjahr beginnt! Es ist der erste Advent! Dieser Zeitenwechsel macht uns auch bewusst, dass das bürgerliche Jahr und das Kirchenjahr sich nicht decken. Diese Ungleichzeitigkeit erinnert uns Christen daran: Wir sind Bürger zweier Welten.

„Das alte Kirchenjahr ist vergangen, ein neues Kirchenjahr beginnt! Es ist der erste Advent! Dieser Zeitenwechsel macht uns auch bewusst, dass das bürgerliche Jahr und das Kirchenjahr sich nicht decken. Diese Ungleichzeitigkeit erinnert uns Christen daran: Wir sind Bürger zweier Welten.

Die erste Lesung dieses Adventsonntages aus dem Buch des Propheten Jesaia lädt uns ein, auf den Horizont des Glaubens zu blicken. Die Tage des Advents laden uns ein, darauf zu schauen, was am Ende aller Tage, hinter den Tagen dieser Weltzeit sein wird. Der Prophet stellt uns ein Bergpanorama vor unseren Augen auf: ‚Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge; er überragt alle Hügel‘ – und eine große Völkerwanderung, eine gewaltige Sternwallfahrt beginnt; diese Menschen freuen sich, weil sie zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs pilgern, weil dieser Gott ihnen seine Wege zeigt. Sie rufen: ‚Auf seinen Pfaden wollen wir gehen!‘

Der Prophet Jesaia will uns mitnehmen und durch seine Vision die Hoffnung in uns wecken: Es kommt der Tag, der Tag hinter unseren Tagen: ‚Da zieht man nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg! Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen!‘

Uns wird heute, am 1. Advent, mit den Worten des Propheten Jesaja diese prophetische Schau vor Augen gestellt. Wir sollen uns aufmachen im Glanz der Verheißung des 1. Advents! Es ist Zeit die Schwerter und Lanzen umzuschmieden. ‚Im Licht des Herrn‘ können wir neu entdecken, wir sind Schwestern und Brüder, nicht unsere Verschiedenheit muss verschwinden, wir bleiben Mann und Frau, alt und jung, Eltern und Kinder, Mönche und Ordensfrauen, wir bleiben Kleriker und Laien, aber wir können die Angst voreinander beiseitelegen, weil wir alle Kinder Gottes sind, Kinder des himmlischen Vaters!

In großer Zuversicht dürfen wir uns auf den Weg machen, Boten des Friedens für die Welt zu sein! - Es ist zu wenig, wenn wir uns im Advent auf Weihnachten vorbereiten. Die Botschaft im Advent heißt für uns: Auf lasst uns gehen und leben im Licht des Herrn!“

Pater Zacharias und alle Brüder in Tabgha und auf dem Zion wünschen Euch einen gesegneten 1. Advent!

Über

Alle Blogbeiträge von

Ohmächtige Herrschaft?

20. November 2022

„‚Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst!‘ – diese Worte des sogenannten ‚Guten Schächers‘ gehen zu Herzen. Sie zeigen, jemand hat zutiefst verstanden, was hier, im Augenblick der Kreuzigung Jesu, geschieht. Sie sind ein ‚Last-Minute-Credo‘. Kurz vor dem eigenen Tod bekennt sich der Verbrecher zu Jesus als wahren Herrscher, der ein Reich besitzt, das ganz anders ist - ein Reich, das eben nicht von dieser Welt ist oder auf menschliche Macht aufbaut, die viel zu oft missbraucht wird.

„‚Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst!‘ – diese Worte des sogenannten ‚Guten Schächers‘ gehen zu Herzen. Sie zeigen, jemand hat zutiefst verstanden, was hier, im Augenblick der Kreuzigung Jesu, geschieht. Sie sind ein ‚Last-Minute-Credo‘. Kurz vor dem eigenen Tod bekennt sich der Verbrecher zu Jesus als wahren Herrscher, der ein Reich besitzt, das ganz anders ist - ein Reich, das eben nicht von dieser Welt ist oder auf menschliche Macht aufbaut, die viel zu oft missbraucht wird.

Der Gute Schächer durchbricht mit seiner Glaubens-Einsicht die Reihe von vorangegangenen Verspottungen. Drei verschiedene Personengruppe stehen am Kreuz und verlachen Jesus, der ans Kreuz geschlagen ist. Da sind zum einen ‚führende Männer des Volkes‘, dann die ‚Soldaten‘ und schließlich einer der Verbrecher: Dreimal wird Jesus verlacht, verspottet, verhöhnt; dreimal wird Jesus aufgefordert, dass er sich selbst retten soll, dass er sich selbst aus dieser todbringenden Lage befreien soll. Welches andere Zeichen wäre nämlich geeigneter, um zu zeigen, dass er der Messias, der Retter der Welt, ist? Ein König hat doch Macht sich selbst zu retten! Das, was über dem Kreuz in allen bekannten Weltsprachen geschrieben steht: ‚König der Juden‘, soll das nicht für alle Welt sichtbar gemacht werden am Kreuz?

Der Gute Schächer verspottet Jesus nicht. Er weist den anderen, spottenden Verbrecher zurecht, denn er glaubt, dass Jesus unschuldig ist. Er glaubt, dass Jesus der wahre Gesalbte, der in der Ohnmacht am Kreuz seine wahre Macht zu erkennen gibt, ist. – ‚Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst!‘

‚Dein Reich‘ kann nur jemand sagen, der versteht, dass Jesu Leben mit dem sicheren Tod am Kreuz nicht zu Ende ist. Die Rede vom ‚Reich‘ ist Ausdruck des Glaubens an Jesus als den Christus, der von Gott als König des himmlischen Reiches eingesetzt ist.

Jesus ist all das, was man ihm in den vorangegangenen Spott zuruft, aber nicht in der erwarteten Weise: Er ist der König, der von seinem Reich, dem Reich Gottes, spricht. Aber dieses Reich wird regiert von Liebe und Gerechtigkeit, nicht von Machtansprüchen und politischen Forderungen. Er ist der Christus Gottes, der die Heilszeit Gottes sichtbar macht, doch kommt sie unerwartet und unscheinbar: in Heilungen und Wundern, in Worten, die Menschen aufrichten, die ermutigen und herausfordern, in einem Leben, das den Menschen dient. Jesus regiert, indem er den Menschen dient, ihnen neues Leben schenkt und sie in Liebe und Gerechtigkeit zusammenführt. Und Jesus zeigt seine Macht gerade nicht mit einer Durchsetzungskraft, die anderen schadet oder sie entmündigt. Er zeigt seine Macht, indem er sich wehrlos dem Spott, dem Unverständnis und dem Hass aussetzt.

Wenn wir diese ganz andere Königsherrschaft Jesu Christi heute feiern, sind wir zugleich aufgefordert Position zu beziehen und Partei für unseren Herrn und König Jesus Christus zu ergreifen: Sind wir bereit uns auf diese Form einer ‚ohnmächtigen Herrschaft‘ einzulassen? Sind wir bereit uns Christus als demjenigen anzuvertrauen, der seine Macht in der Ohnmacht des Kreuzes zeigt? Und wie gehen wir selbst mit der Macht um, die uns über andere geschenkt ist? Was bekennen wir, wenn wir beten: ‚Dein Reich komme‘?

Zu Beginn der Benediktsregel sind es die starken und herrlichen Waffen des Gehorsams, die es zu ergreifen gilt, um dem wahren König, Christus, zu dienen: Gehorsam gegenüber Gott, gegenüber den Mitmenschen. Und alles beginnt mit dem Hören… . Niemand sagt, dass es leicht ist. Es werden Rückschritte und Niederlagen kommen; es wird ständige Übung und Bekennermut verlangt – im Alltag, im Klein-Klein. Doch am Ende wartet das Paradies. Lasst uns den Glauben des guten Schächers haben, der in der Ohnmacht Jesu am Kreuz die Herrlichkeit des Königtums Christi erkannt hat. Er hat in der letzten Minute seines Lebens eingesehen, dass sich das Reich Gottes im Dienen, in der Unansehnlichkeit, im Kleinsten und nicht im Sensationellen zeigt; und ‚Jesus antwortete ihm: Heute noch, glaube mir, wirst du bei mir sein im Paradies.‘“

Pater Simeon und alle Brüder in Jerusalem und in Tabgha wünschen Euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!

Über

Alle Blogbeiträge von

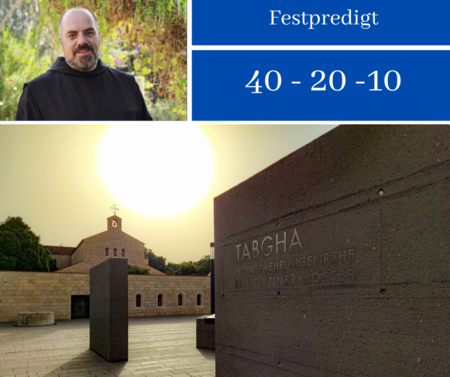

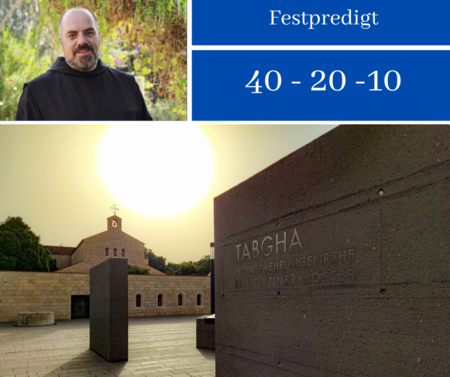

Segen sein

13. November 2022

An diesem Wochenende gibt es viel zu feiern: gestern das Brotvermehrungsfest und heute gleich drei Jubiläen - 40 Jahre Brotvermehrungskirche, 20 Pilgerhaus und 10 Jahre neues Kloster! An diesem Sonntag, diesem besonderen Tag für Tabgha und unsere Gemeinschaft, begleiten uns drei Texte aus der Heiligen Schrift: Gen 12,1-4a; 1 Joh 1,1-4 und Lk 10,38-42. Aus ihnen ergeben sich für Pater Basilius drei Wünsche für Tabgha und für uns alle. Seine Festpredigt teilen wir heute mich:

An diesem Wochenende gibt es viel zu feiern: gestern das Brotvermehrungsfest und heute gleich drei Jubiläen - 40 Jahre Brotvermehrungskirche, 20 Pilgerhaus und 10 Jahre neues Kloster! An diesem Sonntag, diesem besonderen Tag für Tabgha und unsere Gemeinschaft, begleiten uns drei Texte aus der Heiligen Schrift: Gen 12,1-4a; 1 Joh 1,1-4 und Lk 10,38-42. Aus ihnen ergeben sich für Pater Basilius drei Wünsche für Tabgha und für uns alle. Seine Festpredigt teilen wir heute mich:

„Liebe Schwestern und Brüder,

was wir an diesem Wochenende gleich dreifach hier in Tabgha feiern, die Fertigstellung großer Bauprojekte und damit gewisse Neuanfänge und Aufbrüche, liegt für die Dormitio noch vor uns. Aber schon jetzt, prophylaktisch, und hoffentlich nicht zu blauäugig: Eine herzliche Einladung zur Einweihung des neuen Altars nächstes Jahr am 21. März in Jerusalem.

In Tabgha können wir heute auf drei erfolgreiche und wunderbare Bauprojekte zurückblicken: 40. 20. 10. – Die ein-zelnen Geschichten und Wege der drei Einrichtungen reichen natürlich viel weiter zurück: Wir Benediktiner leben, beten und arbeiten hier in Tabgha nicht erst seit 10 Jahren, sondern bereits seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heutige Pilgerhaus, das vor 20 Jahren eingeweiht wurde, kann bereits auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurückbli-cken. Und mit unserer Brotvermehrungskirche stehen wir 40 Jahre nach ihrer Weihe auf dem Boden und Felsen von 2000 Jahren christlicher Glaubensgeschichte an diesem Ort.

Tabgha ist also mehr als nackte Zahlen: 40 plus 20 plus 10, das macht 70. Eine heilige Zahl auch in der Bibel. Nicht wirklich zu begreifen und nur schwer in Worte zu fassen. – Dennoch freue ich mich, mit Ihnen einige Gedanken über diesen Ort zu teilen, der den meisten von uns so lieb und wertvoll ist. Und damit möchte ich auch einige Wünsche teilen für Tabgha und für uns alle hier und vielleicht auch darüber hinaus.

Das Evangelium, das wir gerade gehört haben, ist auch auf einem der Bilder an der Tür unserer Kirche zu sehen. Es ist also irgendwie in Tabgha zu Hause. – Auf seine Weise war auch Jesus bei den Schwestern Maria und Martha zu Hause, denn sie werden zusammen mit ihrem Bruder Lazarus ‚Freunde Jesu‘ genannt. Das ist vielleicht ein erster Anhalts-punkt, warum viele unserer Besucher von Tabgha so angezogen und fasziniert sind: Hier kann man Jesus als Freund erleben.

Doch wenn wir uns das Evangelium anschauen, scheinen sich die beiden Schwestern überhaupt nicht einig zu sein. Das ist noch kein Streit oder ein Konflikt. Aber man kann natürlich unterschiedlich auf Jesus reagieren. Das Entschei-dende ist und bleibt im Evangelium genauso wie in unserem Zusammenleben: Der Blick auf und der Bezug zu Jesus. – Denn auch das gehört vielleicht zu den ehrlichen Einsichten eines solchen Jubiläums: In der Geschichte unserer Ein-richtungen und Gemeinschaften hier in Tabgha gab und gibt es auch immer wieder unterschiedliche Sichtweisen, versammelt unter einem Dach wie die beiden Schwestern von Bethanien. Und gerade an einem Tag wie heute fallen den Älteren unter uns sicher Namen von Menschen ein, die wir heute gerne hier hätten. Es sind Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen einen anderen Weg eingeschlagen haben. Es ist nicht der Tag und auch nicht der Ort, dies zu bewerten, wenn überhaupt. Aber ich lade jeden von Ihnen ein, wenn Sie jemanden im Sinn haben, ihn oder sie an diesem Festtag hier in Tabgha bei sich zu haben.

Es gibt auch diejenigen, die auf ihrer großen Pilgerreise schon viel weiter gegangen sind, die hoffentlich schon das Himmlische Jerusalem erreicht haben, und die Tabgha als Ganzes zu Lebzeiten geprägt und unterstützt haben: Wir denken zum Beispiel an Schwester Salve von unseren Benediktinerinnen, an Joe Jashan im Pilgerhaus und an Pater Hieronymus. – Sie und viele andere mögen an diesem Tag mit uns hier an unserem Mosaik stehen.

Mit Jesus aber stehen oder sitzen wir nun im Haus von Maria und Martha. – Wir sehen zwei Frauen, die sehr selbst-bewusst und souverän ihre eigene Beziehung zu Jesus leben und gestalten. Auch das ist mehr als ein Bild für Tabgha. Gerade im Hinblick auf die vergangenen 40 Jahre ist es unumstritten: Ohne das Miteinander von Frauen und Männern, und noch deutlicher: ohne das Engagement, die Energie und die Liebe der Frauen hier, wäre Tabgha nicht mög-lich! Unsere vielen Mitarbeiterinnen in allen Bereichen im Kloster und vor allem im Pilgerhaus; unsere Volontärinnen im Kloster, im Pilgerhaus und vor allem in der Begegnungsstätte Beit Noah; und natürlich unsere Benediktinerinnen von den Philippinen – Tabgha verdankt Ihnen und Euch so viel! Danke, dass Ihr hier immer ihren Glauben lebt! Danke, dass Ihr das Gesicht von Tabgha so wunderbar prägt! Danke, dass Ihr es immer wieder möglich macht, dass unsere verschiedenen Gäste und Besucher Jesus hier am See Genezareth begegnen können!

Mein Wunsch, den ich damit verbinden möchte, ist, dass wir mit Tabgha lernen, immer mehr Input und andere Dinge in unserem Leben zuzulassen: Als Jesus mit den Zwölfen hierherkam, wollten sie Ruhe und Stille, aber sie ließen die 5000 zu. Als dann der kleine Junge mit dem bisschen Brot und Fisch kam, ließen sie auch ihn zu. Wachsendes Vertrauen, gegenseitige Akzeptanz und hoffnungsvolles Wagnis, das wünsche ich mir für uns und für unsere Kirche. Da-mit alle Charismen in unserer Kirche wachsen können. Damit es einmal mehr für viele und für alle reichen kann.

Die Charismen von Maria und Martha sind offensichtlich recht unterschiedlich: Die eine hört dem Freund und Gast einfach zu, die andere arbeitet und kümmert sich. Auch mit dem bekannten Diktum Jesu, dass Maria den guten Teil gewählt hat, wird man die beiden Haltungen nicht gegeneinander ausspielen. Schon gar nicht hier in Tabgha.

Denn Kontemplation und Aktion gehören hier zusammen: der Rückzug an den einsamen und verlassenen Ort, das stille Gebet – und die liebende und barmherzige, aktive, engagierte und kreative Hinwendung zu den Menschen, das ist die Grundspannung unseres Tabgha-Evangeliums. Dazwischen, zwischen Maria und Martha, zwischen Sammlung und Sendung, steht und sitzt Jesus. In Bethanien im Haus der Geschwister, und hier in Tabgha am See. In besonderer Weise gehört es bis heute zu unserem gemeinsamen Auftrag zwischen Brotvermehrungskirche und Pilgerhaus, dass wir genau diese Spannung aushalten und leben, dass wir sie teilen und weitergeben.

Die meisten unserer Gäste und Besucher, für kurze oder lange Zeit, in der Kirche oder am See, im Pilgerhaus oder im Beit Noah, spüren genau das: Tabgha als Ganzes ist wie kaum ein anderer Ort im Heiligen Land ein Jesus-Ort, der bis heute in dieser Spannung steht, aus der heraus ein eigener und heilsamer Blick auf Jesus wachsen kann: IHN anzu-schauen, auf IHN zu hören, mit IHM leben zu lernen, mit IHM dienen zu lernen. – Das ist eine der ganz großen und besonderen Gaben, die uns hier anvertraut sind, dem Deutschen Verein vom Heiligen Lande und unseren beiden benediktinischen Gemeinschaften.

Damit sind wir schon sehr nah am Text der zweiten Lesung aus dem Johannesbrief: ‚Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben vom Wort des Lebens […] – was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch.‘

Tabgha ist ein ausgesprochener Jesus-Ort. Tabgha, wie wir es heute kennen, darf und muss genau das verkünden: Das Leben ist sichtbar geworden! Das Leben ist erschienen! Das Leben wurde offenbart! – Liebe Schwestern und Brüder, Freunde von Tabgha, ob Sie nun hier leben, beten und arbeiten, oder ob Sie auf andere Weise mit diesem Ort verbunden sind, das ist mein nächster Festtagswunsch: Dass wir vom wahren Leben erzählen; dass wir alle mit Gottes Hilfe und Segen Tabgha weiter teilen wie Brot und Fisch, damit es weiter wächst und gedeiht als ein Ort des Lernens und der Begegnung für alle, die die Freundschaft mit Jesus suchen.

Alle, die Jesus suchen! - oder alle, die überhaupt auf dem Weg sind, die suchen, die fragen und sich sehnen, die sich aufmachen aus dem Vertrauten!

Und damit darf ich auch kurz auf den Text der ersten Lesung aus dem Buch Genesis und auf Abram schauen. – Abram vertraute, er glaubte. Er ließ zurück. Er machte sich auf den Weg. Ein Pilger der besonderen Art. Und er tut dies nicht aus Eigennutz, weil er sich selbst finden will. Sondern weil er hört und zuhört. Wie Maria, die sich zu Jesu Füßen setzt. Wie der Johannesbrief, der auf das ‚Wort des Lebens‘ hört. Wie so viele Menschen, die still zwischen Dalmanutha und dem Bambus-Hain hier am Seeufer sitzen – um zuzuhören, um hinzuhören.

Mit der Abraham-Geschichte soll dies nun mein letzter und vielleicht wichtigster Wunsch für uns alle sein, für Tabgha und besonders für alle, die aktuell hier leben, beten und arbeiten: Möge Tabgha, als Ort der sieben Quellen, immer auch ein Quell-Ort des Segens sein. Denn bekanntermaßen heißt segnen auf Lateinisch benedicere, gut von oder über etwas sprechen, jemandem alles Gute wünschen. – Und unsere Welt und unsere Tage brauchen diesen Segen, weil so viel schlecht geredet wird, weil so viel verschwiegen wird, weil so viele abgelehnt und verurteilt werden.

‚Du sollst ein Segen sein‘, wird Abram versprochen, und er macht sich auf den Weg. – Diese vertrauensvolle und stär-kende Haltung wünsche ich uns allen an diesem Festtag, damit die Menschen, die sich auf den Weg machen und hierher kommen, unsere pilgernde Kirche insgesamt, und alle Leidenden und Hungernden, alle Verletzten und Verwundeten, die Sehnsüchtigen und Suchenden, dass sie alle hier in Tabgha gesegnet werden und unseren Herrn und Gott als den Gott der Liebe und Barmherzigkeit erfahren können.“

Über

Alle Blogbeiträge von

Begegnung mit der Ewigkeit Gottes

5. November 2022

„Das Kirchenjahr geht seinem Ende entgegen. Die Sonntage laden uns ein, unsre Vergänglichkeit, unser Sterben in den Blick zu nehmen und uns der Frage zu stellen: Was kommt nach meinem Tod? – Denn, ob wir das Leben noch vor uns haben, oder ob die letzten Jahre dieses Lebens schon angebrochen sind, Vergänglichkeit und Sterben sind uns immer gegenwärtig. Junge Menschen sterben, Alte hauchen ihr Leben aus. – ‚Herr, lehre uns, unser Ende zu bedenken, dann gewinnen wir ein weises Herz‘ (Psalm 90,12).

„Das Kirchenjahr geht seinem Ende entgegen. Die Sonntage laden uns ein, unsre Vergänglichkeit, unser Sterben in den Blick zu nehmen und uns der Frage zu stellen: Was kommt nach meinem Tod? – Denn, ob wir das Leben noch vor uns haben, oder ob die letzten Jahre dieses Lebens schon angebrochen sind, Vergänglichkeit und Sterben sind uns immer gegenwärtig. Junge Menschen sterben, Alte hauchen ihr Leben aus. – ‚Herr, lehre uns, unser Ende zu bedenken, dann gewinnen wir ein weises Herz‘ (Psalm 90,12).

Wenn wir das Erste Testament, die alttestamentlichen Schriften, uns anschauen, fällt auf: Dort gibt es keinen jenseitigen Himmel, kein Paradies nach dem Tod. Die Bibel beginnt mit den Worten: ‚Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.‘ Der Himmel ist Teil der Schöpfung, in der Gott den Menschen nahe ist. Immer wieder begegnet uns in diesen Schriften die Zusage Gottes an das auserwählte Volk, er wolle in ihrer Mitte wohnen. Das Leben in dieser Welt ist kein Vorspiel für die Ewigkeit, sondern in dieser Welt ereignet sich bereits die Begegnung mit der Ewigkeit Gottes. Das Leben zwischen Geburt und Tod ist die dem Menschen geschenkte Zeit, Gott zu begegnen, seine Zuwendung zu erfahren, Gottes Plan mit der Welt zu ergründen und auf Gottes Zuwendung einzugehen. Die gläubige Antwort des Menschen auf Gottes Wort prägt sein Leben und heiligt es.

Auf diesem Glaubensfundament stehen die makkabäischen Brüder mit ihrer Mutter. Die Geschichte ihres Martyriums erzählt uns heute die erste Lesung. Sie sind ihren Vätern gefolgt, sie haben die Weisung Gottes in ihrem Leben umgesetzt. So haben sie die Angst vor dem Tod überwunden – und so können sie voll Vertrauen zu ihrem Peiniger sagen: ‚Du, nimmst uns dieses Leben, aber der König der Welt wird uns zu einem neuen, ewigen Leben auferwecken, weil wir für seine Gesetze gestorben sind‘ (2 Makkabäer 7,9). Nicht die Hoffnung, was nach ihrem Tod auf sie zukommt, nimmt ihnen diese Angst, sondern ihr Glaube. Sie haben in ihrem Leben die Weisungen Gottes befolgt, sie haben schon hier ein anderes, neues Leben geführt, das wird nun durch den Tod endgültig und bleibt auf ewig.

Jesus lebt aus diesem Glauben und erfüllt ihn mit seiner Botschaft: ‚Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben“ (Johannes 11, 25-26). Diesen Glauben verkündet die frühe Kirche, wenn Paulus im Brief an die Gemeinde in Rom schreibt: ‚Wir wurden mit Christus begraben durch die Taufe auf den Tod, und wie Christus …von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben“ (Römer 6,4). Unsere Taufe ist das Eingangstor zu einem neuen Leben, hier auf dieser Erde zwischen Diesseits und Jenseits. Gottes Leben, seine Ewigkeit ist schon eingebrochen in mein Leben. Mein Leben auf dieser Erde ist das Ackerfeld, auf dem die Früchte für die Ewigkeit wachsen. Jetzt schon heißen wir Kinder Gottes, und wir sind es! Das ewige Leben hat schon in uns begonnen, und wartet auf seine Vollendung! Der Himmel ist schon in mir! Leb ich aus diesem Glauben, prägt dieser Glaube mein Leben? – Das Tagesgebet dieses Sonntags kann uns begleiten auf diesem Weg: ‚Allmächtiger und barmherziger Gott, wir sind dein Eigentum, du hast uns in deine Hand geschrieben. Halte von uns fern, was uns gefährdet, und nimm weg, was uns an Seele und Leib bedrückt, damit wir freien Herzens deinen Willen tun.‘“

Pater Zacharias und alle Brüder in Tabgha und Jerusalem wünschen Euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!

Über

Alle Blogbeiträge von

Paul

Paul

Paul Nordhausen-Besalel ist schon etwas in der Welt herumgekommen, bis er nach seinem Pädagogikstudium in Israel landete. Aber er hat sich die Begeisterung eines Kindes bewahrt, wenn er seiner Arbeit und den Menschen, denen er dabei begegnet, entgegentritt. Als Leiter der Begegnungsstätte Beit Noah muss er das auch. – Von einem der schönsten Jobs rund um den See Genezareth berichtet er im Beit Noah-Blog.

Nina.

Nina.

Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. (Psalm 122,2)

Acht Monate in Jerusalem leben und lernen: Dieser Traum wurde für Nina aus dem Schwabenland wahr.

Sie stammt aus einer württembergischen Kleinstadt bei Esslingen am Neckar. Auch für das Studium der Theologie verschlug es sie an den Neckar, diesmal direkt ans Ufer, nämlich nach Tübingen. Nach vier Semestern dort ist sie nun in Jerusalem, der Heiligen Stadt für Juden, Christen und Muslime.

In dieser Stadt, in der es nichts gibt, was es nicht gibt, macht sie jeden Tag aufs Neue faszinierende wie irritierende Erfahrungen, von denen sie im Studiblog berichtet.

Von pinkfarbenem Blumenkohl, eingelegten Oliven in Plastikeimern, Rolexverkäufern und sonstigen Erlebnissen und Begegnungen im Heiligen Land erzählt sie humorvoll auf ihrem privaten Blog „Nina im Heiligen Land” .

Lukas (STJ 2012/13)

Lukas (STJ 2012/13)

Lukas Wiesenhütter liebt Humus, Falafel und den Gang durch die Gassen der Jerusalemer Altstadt. Nach sechs Semestern in Freiburg im Breisgau studiert er während der kommenden Monate Theologie an der Dormitio-Abtei. Nebenbei schreibt der 23-Jährige am Blog des Studienjahres mit.

Caroline

Caroline

Caroline ist eine der vier DVHL-Volos, die 2013/14 in Tabgha ihren Dienst machen. Von ihrer Arbeit und ihrem Leben am See berichtet sie in diesem Blog.

Florence Berg.

Florence Berg.

Florence was raised in Luxembourg, but returned to her native country Germany to take up theological studies in the lovely town of Tübingen, where she soon added a degree in Near Eastern Archeology, simply out of curiosity.

Although in Jerusalem and the entire Holy Land it's very hard NOT to stumble across some archeological remains (and so much more not yet discovered!), she'll also have a close look at living humans.

Greek-catholic nuns and French Dominican friars, Muslims and religious Jews, Christian Palestinians and German fellow students - it's quite unique, so enjoy Florence's reports, impressions and anecdotes!

Bruder Franziskus

Bruder Franziskus

Wer Bruder Franziskus einmal in Tabgha erlebt hat, der hat den Eindruck, dass er schon immer da ist: Die Verbundenheit mit diesem sehr besonderen Teil der Schöpfung, die Offenheit für die Menschen und besonders die Nähe zu Jesus, der diesen schönen Ort am See mit den Menschen geteilt hat, machen aus Bruder Franziskus einen echten Tabgha-Mönch.

Auch den Neubau und die Menschen um ihn herum hat er im Blick. Im Bautagebuch erzählt er davon.

Tony

Tony

Tony (Anthony) Nelson ist von Hause aus Philosoph, d.h. von seinem ersten Studienabschluss her. Den hat er an der St. John's University in Collegeville (Minnesota/USA) gemacht. Das ist bestimmt nicht die schlechteste Voraussetzung für den zweitschönsten Job am See Genezareth: Assistent des Leiters der Begegnungsstätte Beit Noah. Tony, der im Rahmen des Benedictine Volunteer Corps bei uns in Tabgha ist, erzählt von seiner Arbeit im Beit Noah-Blog.

Annika (STJ (2012/13)

Annika (STJ (2012/13)

Annika Schmitz hat ihr Theologiestudium vor sieben Semestern als überzeugte Kölnerin in Freiburg im Breisgau begonnen. Sie hat also einige Erfahrung damit, sich auf fremde Kulturen einzulassen.

Bis Mitte April lebt, studiert und bloggt die 23-Jährige aus Jerusalem.

p basilius

p basilius

„Willst du von der Welt was seh’n, musst du in ein Kloster geh’n!“ – Im Gemeinschaftsleben im Kloster mit den Brüdern, mit Gästen, Studierenden und Volontären kann man in der Tat viel von der Welt sehen und erfahren. Und mindestens die halbe Welt kommt nach Jerusalem und Tabgha, weil es sich einfach lohnt... – Aus diesen Welten im und ums Kloster erzählt Pater Basilius, der Prior unserer Teilgemeinschaft in Tabgha.

Mit einer Unterbrechung von etwa eineinhalb Jahren, in denen er im „Haus Jerusalem” lebte, ist Pater Jeremias schon seit über zehn Jahren in Tabgha.

Den Entstehungsprozess des neuen Klosters hat er intensiv miterlebt und geprägt: Bei der Erstellung des Masterplanes, einer Art Bebauungs- und Flächennutzungsplans, in unzähligen Gesprächen mit den Brüdern, den Architekten und den Vertretern des DVHL und in der Begegnung um im Kontakt mit Spendern, die dieses Projekt in so wunderbarer Weise ermöglichen.

Peter Blattner

Peter Blattner

Peter Blattner gehört zur vierten Generation amerikanischer Volontäre, die uns die Benediktinerhochschule St. John's/Collegeville in Minnesota schickt. Wie auch seine Vorgänger verstärkt er das Beit Noah-Team um Leiter Paul Nordhausen Besalel.

Im Beit Noah-Blog berichtet er, was er auf der und um die Begegnungsstätte so alles erlebt!

Nancy Rahn.

Nancy Rahn.

Nancy ist Weltenbummlerin und beobachtet gerne Menschen. Dafür ist sie in Jerusalem genau an der richtigen Adresse.

Ursprünglich studiert Nancy im kleinen Tübingen und genießt deshalb den Trubel und das Getümmel in den kleinen und großen Straßen ihrer neuen Heimat auf Zeit.

Von eindrücklichen Erfahrungen, witzigen und nachdenklichen Begegnungen und davon was es heißt, mit einem Haufen ganz unterschiedlicher Menschen zusammen ein dreiviertel Jahr lang das Land der Bibel kennenzulernen, berichtet sie im Studi-Blog.

Weitere Beobachtungen teilt Nancy auf ihrem privaten Blog Nancy auf dem Zion.

Pater Ralph

Pater Ralph

Spötter behaupten, eine der wichtigsten Beschäftigungen der Benediktinermönche sei es zu bauen. – Das ist genauso böse wie richtig. Denn der Bau eines neuen Klosters in Tabgha ist für unsere Gemeinschaft dort ausgesprochen wichtig, um an diesem beliebten und belebten Pilgerort einen sicheren und geschützten Lebensraum als Mönche zu haben. – Pater Prior Ralphs Tagewerk richtet sich nach den Baumaschinen und Handwerkern, wovon er im „Bautagebuch“ berichtet.

Tobias Weyler.

Tobias Weyler.

Tobias ist gebürtiger Düsseldorfer und Kölner Erzbistumskind. Deshalb lag es nahe, dass er sein Theologiestudium vor zwei Jahren in Bonn begann.

Jerusalem und Israel reizen ihn politisch, sprachlich, kulturell, wissenschaftlich und natürlich religiös. Über seine Erfahrungen und Eindrücke berichtet er hier zusammen mit Nina und Nancy.

Außerdem bloggt Tobias auch unter yerushalayimshelzahav.over-blog.de!

Carolin.

Carolin.

Mein Name ist Carolin Willimsky. Ich bin dieses Jahr (2012/13) Volontärin in Tabgha, dabei werde möglichst regelmäßig diesen Blog schreiben.

Abbot Gregory

Abbot Gregory

Born and grown up in Belfast Abbot Gregory made, of course, very specific experiences with people of different religions or denominations. It is not only a question of peace or violence, even more it is a process of learning together.

As an Irish monk of a German monastery in the holy city of Jerusalem Abbot Gregory will share his impressions of ever day’s life here in Jerusalem between all those people of various languages, cultures and religions – not always easy people, but interesting people.

„In unseren Familien gehören die Feiern der Taufe von Neugeborenen zu den sehr schönen und frohen Festen. Uns erfüllt Dankbarkeit für die Geburt eines Kindes; diesen Dank geben wir als gläubige Menschen an Gott weiter und zugleich bitten wir ihn um seinen Segen für das neue und noch ganz zarte Leben. Die Taufe des Herrn, die wir heute feiern, ist keine Kindertaufe. Es ist nicht der neugeborene Knabe aus Betlehems Stall, der hier getauft wird. Jesus, der Erwachsene, schon lebenserfahrene und mit der Welt vertraute Mann aus Galiläa kommt an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. ‚Für Jesus bedeutet diese Taufe eine Art Berufsweihe‘, heißt es im Impuls zum heutigen Hochfest im Schott.

„In unseren Familien gehören die Feiern der Taufe von Neugeborenen zu den sehr schönen und frohen Festen. Uns erfüllt Dankbarkeit für die Geburt eines Kindes; diesen Dank geben wir als gläubige Menschen an Gott weiter und zugleich bitten wir ihn um seinen Segen für das neue und noch ganz zarte Leben. Die Taufe des Herrn, die wir heute feiern, ist keine Kindertaufe. Es ist nicht der neugeborene Knabe aus Betlehems Stall, der hier getauft wird. Jesus, der Erwachsene, schon lebenserfahrene und mit der Welt vertraute Mann aus Galiläa kommt an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. ‚Für Jesus bedeutet diese Taufe eine Art Berufsweihe‘, heißt es im Impuls zum heutigen Hochfest im Schott.